怀念马海德博士

叶干运

我与马海德博士相识并共事30多年了。早在1951年7月,当我带领中央防疫第七大队完成了在甘肃、青海两省少数民族地区防治性病工作任务,回到北京后,政务院文委、民委和卫生部联合在北京饭店举行了盛大的招待会,就是在这个会上,我首次结识了马海德博士。我亲切的称他为马大夫,他热情地握着我的手,赞扬我们工作取得的成绩,同时也提出要在少数民族地区培养本民族卫生干部的建议,这对我很有启发。当时,他任卫生部参事,我很早就知道他是和斯诺一同去延安的,并与白求恩大夫一道参加了抗日战争和解放战争。他的非凡经历,使我十分崇敬,他能讲一口流利的普通话,又使我感到惊喜。从此,我对他有了深刻的印象。

我与马海德博士相识并共事30多年了。早在1951年7月,当我带领中央防疫第七大队完成了在甘肃、青海两省少数民族地区防治性病工作任务,回到北京后,政务院文委、民委和卫生部联合在北京饭店举行了盛大的招待会,就是在这个会上,我首次结识了马海德博士。我亲切的称他为马大夫,他热情地握着我的手,赞扬我们工作取得的成绩,同时也提出要在少数民族地区培养本民族卫生干部的建议,这对我很有启发。当时,他任卫生部参事,我很早就知道他是和斯诺一同去延安的,并与白求恩大夫一道参加了抗日战争和解放战争。他的非凡经历,使我十分崇敬,他能讲一口流利的普通话,又使我感到惊喜。从此,我对他有了深刻的印象。

1951年8月,中央在京召开了民族卫生工作会议,会议决定由国家民族事务委员会和卫生部组织一支中央民族卫生工作大队,前往西康省藏族自治区开展民族卫生工作,并任命我为大队长。在藏区工作了两年多,除完成了巡回医疗、卫生防疫、性病防治、妇幼卫生、科普宣传等任务外,还为当地培养了中级医务人员40名、新法接生员505名,并传授了针灸疗法,这也是实现了马海德博士当初对我的建议。1953年底,我们回到北京,当我正准备回原单位北大医院报到时,卫生部却通知我去参加正在北京召开的全国卫生厅局长会议。在会议期间,北大医学院胡传揆院长和卫生部鲍敬桓司长找我谈话,说卫生部决定在北京苏联红十字医院旧址组建中央皮肤性病研究所,目前正在筹备中,希望我能调到该所工作,我当即表示服从分配。于是,1954年1月初,我就去中央皮肤性病研究所报到,开始投入紧张的筹建工作。报到之后我才知道马海德大夫也从卫生部调到皮研所,我感到非常高兴,能够和马大夫共事,不仅能直接得到他的教益,更有利于今后事业的发展。当天,我就见到马大夫了。他紧紧地握着我的手说欢迎你来皮研所工作,让我们共同努力,把皮研所办好,面向全国,做出应有的贡献。从此,我和马大夫开始共事,从1954年建所,到1970年皮研所搬迁泰州,我们始终在一起工作。建所初期,皮研所承担着全国性病麻风头癣的防治研究任务,我多次和马大夫带领工作组去藏族、蒙古族、裕固族聚居区进行性病流行病学调查与防治工作,取得经验后,于1956年召开了全国皮肤性病防治座谈会,讨论制订了一些防治方案,上报卫生部,批转全国执行。1958年皮研所成立了性病麻风头癣防治研究组,马大夫任组长,我是副组长。皮研所组织全所56%的技术力量,成立了8个工作组,分赴四川、云南、贵州、广西、江西、安徽、宁夏、河南8个省和自治区开展性病麻风头癣的现场防治研究工作。在此期间,我经常随同马大夫深入到少数民族地区、农村和城镇,与当地医务人员协作,指导现场防治研究工作。1959年初,在戴正启副所长带领下,马大夫、我和工作组成员十余人前往江西省宁都县蹲点调研3个月,总结出不少行之有效的防治措施,为此,卫生部和内务部联合在宁都县召开了全国性病麻风头癣防治经验现场交流会,对全国的防治工作起到了推动作用。随着工作的深入,全国的性病疫情已从控制达到基本消灭的目标。1964年,通过复查与总结,在1964年北京国际科学讨论会上,由胡传揆所长宣读了《我国对梅毒的控制与消灭》论文,宣布了新中国建国后仅仅用了十五年的时间就基本消灭了 旧社会广泛流行的性病,引起国际舆论的重视和赞赏。考虑到麻风防治工作的重要性和迫切性,1963年初皮研所成立了麻风研究室,马大夫任主任,我是副主任,1963年7月,中华医学会在福州召开麻风学术会议。在马大夫的主持下,麻风研究室起草了麻风治疗方案、麻风临床治愈标准等技术性文件,经大会讨论通过,上报卫生部审批后,转发全国各地执行,使得麻风防治工作有了统一的标准,这也是皮研所麻风研究室的一大贡献。为了取得现场防治有系统的直接经验,麻风病研究室先后以江苏省海安县和广东省潮安县为试点,与当地协作,开展了以县为单位防治麻风综合措施的研究。从制订计划、全民普查、临床诊疗、疫情分析到总结经验,马大夫都亲自参加,具体指导。在偏僻的山村,他总是不辞辛劳、爬山涉水,到患者家中进行随访。他有时吃住在麻风村,检查住村患者的病情。马大夫对麻风致残的患者十分关心,他约请了北京著名的矫形外科专家到麻风村会诊,并培养年轻医生开展了矫形外科手术,深受患者的欢迎。经过十多年的努力,该两县的麻风发病率与患病率均显著下降,达到了控制的水平,并总结出“以县为单位控制麻风综合防治措施的研究”论文,该项成果获得1978年全国科学大会奖。

旧社会广泛流行的性病,引起国际舆论的重视和赞赏。考虑到麻风防治工作的重要性和迫切性,1963年初皮研所成立了麻风研究室,马大夫任主任,我是副主任,1963年7月,中华医学会在福州召开麻风学术会议。在马大夫的主持下,麻风研究室起草了麻风治疗方案、麻风临床治愈标准等技术性文件,经大会讨论通过,上报卫生部审批后,转发全国各地执行,使得麻风防治工作有了统一的标准,这也是皮研所麻风研究室的一大贡献。为了取得现场防治有系统的直接经验,麻风病研究室先后以江苏省海安县和广东省潮安县为试点,与当地协作,开展了以县为单位防治麻风综合措施的研究。从制订计划、全民普查、临床诊疗、疫情分析到总结经验,马大夫都亲自参加,具体指导。在偏僻的山村,他总是不辞辛劳、爬山涉水,到患者家中进行随访。他有时吃住在麻风村,检查住村患者的病情。马大夫对麻风致残的患者十分关心,他约请了北京著名的矫形外科专家到麻风村会诊,并培养年轻医生开展了矫形外科手术,深受患者的欢迎。经过十多年的努力,该两县的麻风发病率与患病率均显著下降,达到了控制的水平,并总结出“以县为单位控制麻风综合防治措施的研究”论文,该项成果获得1978年全国科学大会奖。

文革期间,1970年皮研所战备搬迁至江苏省泰州市,马大夫调到北京阜外医院皮肤科工作。我和马大夫虽然不在一个单位了,但每次我从泰州来北京出差时,总要去阜外医院看望他,他也总是详细地了解皮研所的近况和麻风防治研究工作的进展,并提出很好的建议,使我获益匪浅。即使在平时,我和马大夫也经常有书信来往,我们的共事关系并没有中断,只是不能朝夕与共了。

粉碎四人邦以后,我去北京参加全国医药科学大会,不巧,马大夫已去美国医病,我没有见到他,只是听林巧稚大夫说,马大夫在美国检查后已排除了癌症,我心中感到欣喜,并祝愿他早日康复。不久,马大夫就从美国回到了北京,又开始了积极的工作。直到1981年,世界卫生组织首次派出麻风考察组来华访问,卫生部让我全程陪同,前往江苏、上海、广东等省市进行了为期两周的现场考察。考察结束后,在广州市召开汇报总结会。时任卫生部顾问的马大夫专程来广州参加会 议。双方进行了很好的交流,并建立了今后加强合作的关系。同年10月,世界卫生组织邀请我去日内瓦总部参加麻风控制规划化学治疗研究组会议,讨论制订了麻风联合化疗方案。11月回到广州参加全国麻风防治工作会议,我向主持会议的黄树则副部长和马海德顾问详细汇报了日内瓦会议的情况,他们十分重视,当即决定要我在大会上做传达报告,并决定先在扬州地区进行试点,取得经验后,向全国推广联合化疗方案。为了获得联合化疗的多种药物,马顾问与日本笹川保健财团等国外友好机构联系,保证了所需药物的无偿供应。试点工作取得成功后,卫生部决定全国推广实行联合化疗方案,效果显著,为控制麻风流行乃至基本消灭麻风起到了重要作用。

议。双方进行了很好的交流,并建立了今后加强合作的关系。同年10月,世界卫生组织邀请我去日内瓦总部参加麻风控制规划化学治疗研究组会议,讨论制订了麻风联合化疗方案。11月回到广州参加全国麻风防治工作会议,我向主持会议的黄树则副部长和马海德顾问详细汇报了日内瓦会议的情况,他们十分重视,当即决定要我在大会上做传达报告,并决定先在扬州地区进行试点,取得经验后,向全国推广联合化疗方案。为了获得联合化疗的多种药物,马顾问与日本笹川保健财团等国外友好机构联系,保证了所需药物的无偿供应。试点工作取得成功后,卫生部决定全国推广实行联合化疗方案,效果显著,为控制麻风流行乃至基本消灭麻风起到了重要作用。

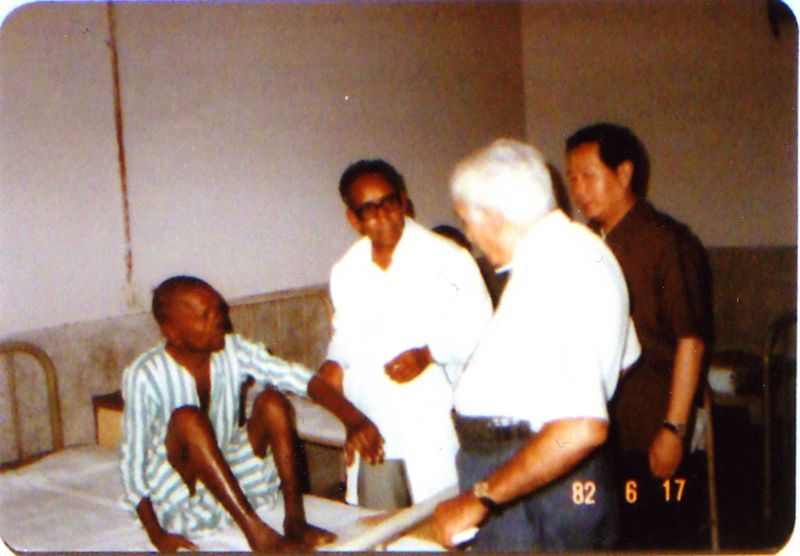

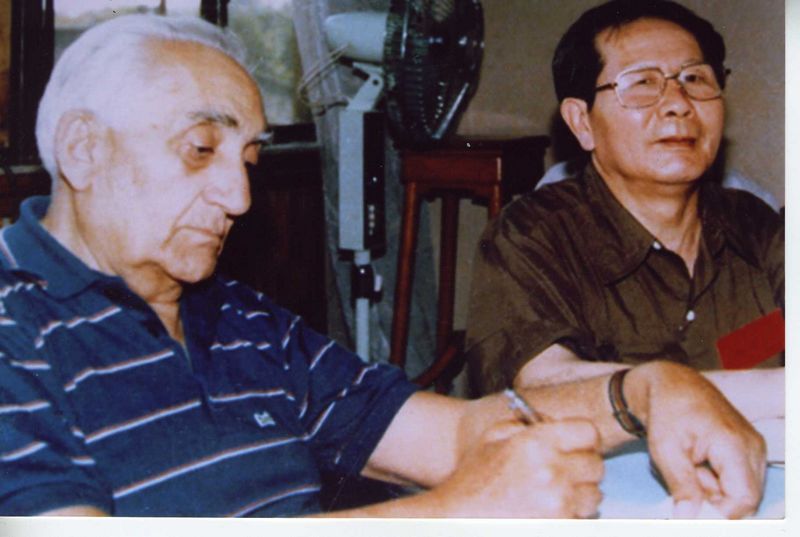

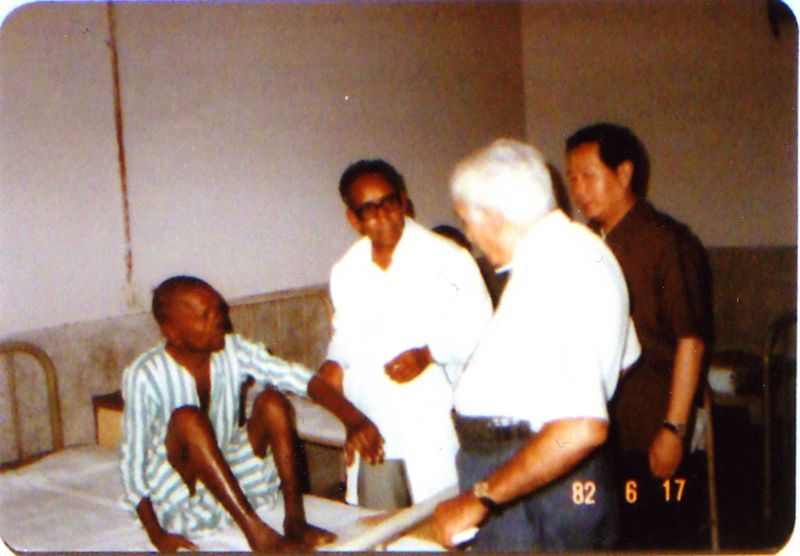

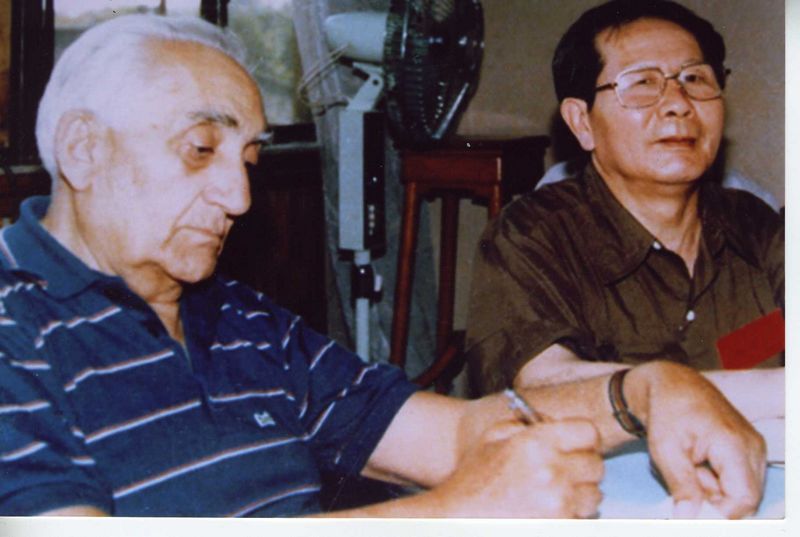

1982年,比利时达米恩基金会邀请马大夫、我和广东省卫生厅苏骏瑞主任出国考察麻风防治研究工作。从4月上旬出发,6月下旬返回,先后访问了日本、美国、加拿大、英国、比利时、瑞士、印度、泰国和香港。我们一方面认真考察各国在麻风防治研究工作中的经验与成就,另一方面也广泛介绍中国麻风防治的策略和研究成果。在两个多月的访问期间,尽管日程排得很紧,旅途劳顿,但年逾古稀的马大夫始终是精神饱满,夜以继日的工作。由于马大夫在国际的声望,所到各国都很重视,报纸刊物也做了报道,尤其是在印度访问期间还受到英·甘地总理的单独接见(北京的《人民日报》也报道了)。以马大夫渊博的知识和熟练的谈判技巧,我们与各国的友好机构和国际知名的麻风专家建立了良好的合作关系,也打开了眼界,学习到许多好经验,使得这次考察取得圆满成功,这就为我国与国外麻风防治研究的合作与交流奠定了扎实的基础。当然,这也只能是在改革开放的方针下才能做到的。回国后,马大夫让我起草了一个考察组的总结报告,然后,在卫生部崔月犁部长的主持下,我们做了详细的汇报,几位副部长和各司局长都参加了汇报会。崔部长对考察组的工作给予充分的肯定,对我们提出的建议,如加强国际合作、取消隔离制度、成立中国麻风防治协会和基金会、创办中国麻风杂志、派年轻人员出国学习以及参加国际性的学术会议等,都表示同意。后来,这些建议陆续得到落实。同年8月,卫生部成立了麻风专家咨 询组,马大夫担任顾问,我作为组长,每年都召开一次全体会议,马大夫每次都亲自参加,和大家共同研讨全国麻风防治工作中的问题,使咨询组成为卫生部指导麻风防治研究工作的得力助手。

询组,马大夫担任顾问,我作为组长,每年都召开一次全体会议,马大夫每次都亲自参加,和大家共同研讨全国麻风防治工作中的问题,使咨询组成为卫生部指导麻风防治研究工作的得力助手。

鉴于社会上存在着对麻风病的恐惧与歧视心理,不利于防治工作的顺利开展,马大夫提出要在全国范围内大力开展科学普及和宣传教育工作。在他的建议下,1985年6月卫生部在南京召开了全国麻风宣传会议,许多媒体派员莅会。马大夫做了主题报告,提出了麻风可防可治不可怕的口号。会后,不少报刊都刊登了有关麻风防治的科普文章,上海科教电影制片厂还拍摄了麻风科教影片,聘请马大夫、我和上海麻风医院李家耿院长为顾问。影片放映后,对端正群众对麻风病的认识很有帮助。这里还应提出,早在1983年,马大夫当选为全国政协委员,我当选为全国人大代表,当我们在北京人民大会堂见面时,他嘱托我替他草拟一个有关麻风防治的议案稿,其内容也强调了宣传工作的重要性。同年11月,在人民大会堂举行了马海德来华工作50年庆祝会,我从泰州专程来京参加庆祝会,并向马大夫献上一幅国画,党和国家领导人邓小平、邓颖超等同志到会庆祝。邓小平对马大夫说:“五十年,不容易,祝贺你”。马大夫在发言中也向领导及来宾提出了加强麻风防治工作的主张。当领导同志向马大夫敬酒时,我赶上前拍下了一张珍贵的照片。

1984年2月,第12届国际麻风大会在印度新德里召开,我国组织了一个代表团前往参加,马大夫任团长、卫生部防疫司王健司长任副团长,指定我为秘书长。在会议期间,马大夫与各国友好团体和著名专家紧密接触,商谈加强合作、增进交流,并争取到不少外援。会后,应中国驻印大使申健之邀,马大夫带我去大使馆作客,正巧中国外交部长黄华也在使馆开会。当晚举行了宴会,我清楚地记得在宴席上马大夫对黄外长说,许多国家的政府经常组织外交官员参观麻风医院,并慰问麻风患者,中国在这方面没有重视。马大夫并提出希望有朝一日,国际麻风大会能在北京召开,黄外长也表示支持。经过这次大会,马大夫对 我说,中国应当积极准备,能拿出更多的论文,反映出我国麻风防治研究的成就,参加下一届的国际麻风大会,这将对争取国际麻风大会在中国举办十分有利。

我说,中国应当积极准备,能拿出更多的论文,反映出我国麻风防治研究的成就,参加下一届的国际麻风大会,这将对争取国际麻风大会在中国举办十分有利。

1985年9月,我被吸收入党,当我把这个消息写信告知马大夫后,他立即用英文写了回信,一方面表示祝贺,一方面还说根据你多年的表现与业绩,你早应该是一名中国共产党的党员了。他对我的鼓励,永远铭刻在心。

1985年11月,在马大夫的倡议下,卫生部在广州举办了中国国际麻风学术会议。来自各国友好团体和麻风专家百余人参加了会议。时任国务院总理赵紫阳发来贺信。王震副总理、崔月犁部长、国际麻风学会勒夏主席、日本笹川保健财团笹川良一理事长等均到会发言。马大夫做了主题讲话。国内外专家宣读论文,互相交流,会议取得圆满成功。会议期间,卫生部宣布中国麻风防治协会正式成立,聘请习仲勋同志为名誉理事长、马海德为理事长、王健、戴正启、叶干运、李桓英为副理事长;同时宣布在广东平洲成立中国麻风病防治研究中心,马海德任中心主任。此外,中国麻风杂志也正式创刊,请习仲勋副委员长题写刊名,马海德任主编。这一系列的组织安排大力推动了全国麻风防治研究工作向深度与广度发展,对在本世纪末达到基本消灭麻风的目标创造了有利的条件。

马大夫十分重视麻风病的社会医学,他建议我与社会医学专家合作开展麻风社会医学的调查研究。为此,我们与南京铁道医学院周达生教授协作,设计了麻风社会医学研究课题,在扬州地区进行了连续三年的多项目的调查研究。1987年6月课题全部完成后,在南京举行答辩与鉴定会。马大夫闻讯后非常高兴,他不顾年高体弱,亲自来南京主持会议。他对这项研究成果给予高度评价,认为这在国内尚属初报,内容丰富,有较高的学术价值。该项成果于1988年获卫生部科技进步奖。

为了普及并提高麻风防治工作的基本知识,统一技术操作的标准,马大夫先后主编了《麻风防治手册》、《麻风联合化疗手册》。他还计划编写《麻风病实验室工作手册》和《麻风护理手册》,可惜,这两本手册在他生前未能落实。为了实现他的遗愿,在他去世后,我们组织了有关专家在福建完成了这两本手册的编写与出版工作。

1988年6月,我陪同马大夫一同去北京人民大会堂参加中国艾滋病基金会成立大会,这时,我发现马大夫身体已大不如前,尽管精神尚好,但体力不支。在场的周培源教授和我都劝他及早休养和治疗。谁知此时马大夫的工作更加紧张,他正在筹划准备参加在荷兰海牙举行的第13届国际麻风大会的组团工作和论文的审查。一直到8月份他才偕夫人苏菲去北戴河疗养。在疗养期间,他又主持召开了麻风外援工作小组会。我去北戴河参加小组会时,见他的身体进一步恶化,几乎是骨瘦如柴,大家都劝他尽快回北京住院治疗。他接受了劝告,第二天就回到北京住进了协和医院。根据他的病情,已不可能率团参加9月下旬在荷兰召开的第13届国际麻风大会了。经卫生部研究,改由地方病防治局张义芳局长任团长、戴正启和我为副团长。在这次大会上,中国专家宣读了多篇论文,与各国专家进行了广泛的交流,台湾省立麻风医院的郑院长也主动和我们亲切交谈,大会还选举我为国际麻风学会理事。当我们回国准备向马大夫汇报大会情况时,不幸,传来了噩耗,我们敬爱的马大夫已于10月3日病逝,大家都感到万分悲痛,许多同志黯然泪下。10月10日,马大夫遗体告 别仪式在北京医院遗体告别室举行,党和国家领导人杨尚昆、李鹏、万里、李先念等以及马大夫生前友好和国际友人相继来吊唁。在马大夫遗体旁,苏菲女士、戴正启、我和中国麻风防治协会的同志默立致哀,久久不愿离去。听黄华同志讲,马大夫在弥留昏迷之际,突然有一天清醒过来,留下最后一句遗言“参加第十三届国际麻风大会的代表回来了没有?他们好吗?”很快他又陷入昏迷中。马大夫对事业的执着和对同志们的关爱,实在令人感动。

别仪式在北京医院遗体告别室举行,党和国家领导人杨尚昆、李鹏、万里、李先念等以及马大夫生前友好和国际友人相继来吊唁。在马大夫遗体旁,苏菲女士、戴正启、我和中国麻风防治协会的同志默立致哀,久久不愿离去。听黄华同志讲,马大夫在弥留昏迷之际,突然有一天清醒过来,留下最后一句遗言“参加第十三届国际麻风大会的代表回来了没有?他们好吗?”很快他又陷入昏迷中。马大夫对事业的执着和对同志们的关爱,实在令人感动。

为了表达对马大夫的崇敬和悼念之情,我写过三篇纪念文章,分别刊登在中国麻风杂志和国际麻风杂志上。1989年初,中国革命历史博物馆筹办马海德事迹展览,向我了解马大夫生前在防治性病麻风病的贡献与感人事迹,并借去一批有关马大夫生前工作的照片。同年10月,展览会在军事博物馆举行,参观人数众多,都对马大夫光辉的一生和崇高的国际主义精神表示敬佩。

我今年80有5,在我60多年的事业生涯中,有30多年是和马大夫共同奋斗的。他高尚的品德、渊博的知识、敬业的精神和杰出的业绩,深深地感动着我。他既是我的领导,又是我的良师益友。每当我回忆起当年和马大夫共事的情景,脑海中总会浮现出他那慈祥的面孔。

马大夫不愧为新中国卫生工作的先驱者。正如黄华同志所写的纪念马海德文章的结语那样,“马海德以自己的一生表明,他是一位真正的国际主义者,他是我们时代的一位杰出人物,他属于中国人民,也属于世界人民”。

斯人已去,但他的国际主义精神和丰功伟绩将永垂不朽!

附言:由于年代已久,仅凭记忆写成此文,难免有差错或疏漏之处,请予谅解。

我与马海德博士相识并共事30多年了。早在1951年7月,当我带领中央防疫第七大队完成了在甘肃、青海两省少数民族地区防治性病工作任务,回到北京后,政务院文委、民委和卫生部联合在北京饭店举行了盛大的招待会,就是在这个会上,我首次结识了马海德博士。我亲切的称他为马大夫,他热情地握着我的手,赞扬我们工作取得的成绩,同时也提出要在少数民族地区培养本民族卫生干部的建议,这对我很有启发。当时,他任卫生部参事,我很早就知道他是和斯诺一同去延安的,并与白求恩大夫一道参加了抗日战争和解放战争。他的非凡经历,使我十分崇敬,他能讲一口流利的普通话,又使我感到惊喜。从此,我对他有了深刻的印象。

我与马海德博士相识并共事30多年了。早在1951年7月,当我带领中央防疫第七大队完成了在甘肃、青海两省少数民族地区防治性病工作任务,回到北京后,政务院文委、民委和卫生部联合在北京饭店举行了盛大的招待会,就是在这个会上,我首次结识了马海德博士。我亲切的称他为马大夫,他热情地握着我的手,赞扬我们工作取得的成绩,同时也提出要在少数民族地区培养本民族卫生干部的建议,这对我很有启发。当时,他任卫生部参事,我很早就知道他是和斯诺一同去延安的,并与白求恩大夫一道参加了抗日战争和解放战争。他的非凡经历,使我十分崇敬,他能讲一口流利的普通话,又使我感到惊喜。从此,我对他有了深刻的印象。 旧社会广泛流行的性病,引起国际舆论的重视和赞赏。考虑到麻风防治工作的重要性和迫切性,

旧社会广泛流行的性病,引起国际舆论的重视和赞赏。考虑到麻风防治工作的重要性和迫切性, 议。双方进行了很好的交流,并建立了今后加强合作的关系。同年

议。双方进行了很好的交流,并建立了今后加强合作的关系。同年 询组,马大夫担任顾问,我作为组长,每年都召开一次全体会议,马大夫每次都亲自参加,和大家共同研讨全国麻风防治工作中的问题,使咨询组成为卫生部指导麻风防治研究工作的得力助手。

询组,马大夫担任顾问,我作为组长,每年都召开一次全体会议,马大夫每次都亲自参加,和大家共同研讨全国麻风防治工作中的问题,使咨询组成为卫生部指导麻风防治研究工作的得力助手。 我说,中国应当积极准备,能拿出更多的论文,反映出我国麻风防治研究的成就,参加下一届的国际麻风大会,这将对争取国际麻风大会在中国举办十分有利。

我说,中国应当积极准备,能拿出更多的论文,反映出我国麻风防治研究的成就,参加下一届的国际麻风大会,这将对争取国际麻风大会在中国举办十分有利。 别仪式在北京医院遗体告别室举行,党和国家领导人杨尚昆、李鹏、万里、李先念等以及马大夫生前友好和国际友人相继来吊唁。在马大夫遗体旁,苏菲女士、戴正启、我和中国麻风防治协会的同志默立致哀,久久不愿离去。听黄华同志讲,马大夫在弥留昏迷之际,突然有一天清醒过来,留下最后一句遗言“参加第十三届国际麻风大会的代表回来了没有?他们好吗?”很快他又陷入昏迷中。马大夫对事业的执着和对同志们的关爱,实在令人感动。

别仪式在北京医院遗体告别室举行,党和国家领导人杨尚昆、李鹏、万里、李先念等以及马大夫生前友好和国际友人相继来吊唁。在马大夫遗体旁,苏菲女士、戴正启、我和中国麻风防治协会的同志默立致哀,久久不愿离去。听黄华同志讲,马大夫在弥留昏迷之际,突然有一天清醒过来,留下最后一句遗言“参加第十三届国际麻风大会的代表回来了没有?他们好吗?”很快他又陷入昏迷中。马大夫对事业的执着和对同志们的关爱,实在令人感动。